资助项目:国家社会科学基金青年项目“新型城镇化下乡村功能差异化重塑与提升路径研究”(19CGL037)

第一作者:王亚楠(1996—),男,湖北阳新人,硕士研究生,研究方向为土地利用与乡村发展。E-mail:wyn1024585308@163.com 通信作者:王数(1964—),女,四川富顺人,教授,主要研究方向为地质地貌与土地资源利用。E-mail:wangshu@cau.edu.cn

(1.中国农业大学 土地科学与技术学院, 北京 100193, 2.清华大学 建筑学院, 北京 100084)

(1.College of Land Science and Technology, China Agricultural University, Beijing 100193, China; 2.School of Architecture, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

rural regional system; rural resilience evaluation; rural capital; differentiated development path; Wannian County in Jiangxi Province

随着全球范围内工业化、信息化和城镇化进程的加快[1],伴随着快速城镇化进程中乡村人口的大量外流,由此引致的乡村衰退成为全球关注的焦点性问题[2]。与此同时,我国农村普遍面临着农业生产要素高速非农化、乡村行为主体老弱化、农村建设用地空废化、农村环境污损化、农村多维贫困化等系列问题,影响着乡村社会经济的可持续发展[3]。在此背景下,党的十九大报告提出实施乡村振兴战略,坚持农业农村优先发展; 2018年中央1号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》进一步明确了实施乡村振兴战略的重大意义和总体要求。在国家战略需求导向下,乡村振兴的基础理论和实践研究已成为经济学、社会学和地理学等学科研究的热点问题[4]。研究内容主要涉及乡村振兴的内涵认知[5-7]、乡村振兴与城乡融合发展[8-9]、乡村发展要素识别与类型诊断[10-11]、乡村地域多功能与乡村振兴[12]、乡村振兴规划体系[13-14]等方面。乡村振兴实质上是乡村地域系统要素重组、结构重构和功能提升的系统性过程[15],乡村振兴的对象是乡村地域系统。乡村韧性是其基本属性,是乡村能否实现可持续发展的客观表征。因此,合理评估区域乡村地域系统韧性水平、明晰乡村韧性水平差异对于实施乡村振兴战略具有重要的现实意义。

21世纪以来,国外学者针对乡村韧性的研究日益增多。起初,乡村韧性主要用于评估乡村遭受金融危机等重大灾害后的恢复能力[16]; Scott[17]将韧性理论引入乡村发展研究当中,将其作为研究乡村发展过程的理论透视。鉴于乡村地域系统具有复杂性、脆弱性和自适应性的特征,韧性理论已被广泛应用于乡村研究。国内已有学者将乡村可持续发展和乡村韧性这两个科学问题进行交叉研究。研究内容包括乡村韧性与乡村振兴二者之间的互动关系[18-21]、韧性视角下的乡村地域多功能[22]、乡村韧性与乡村空间重构的互动关系[23]。在乡村韧性测算方面,已有研究尚未形成统一的测度方法。Skerratt[24]通过半结构式访谈方式采用资金来源、运营主体等指标衡量土地所有权与乡村韧性之间的关系; Huang等[25]基于工程韧性、生态韧性、经济韧性和社会韧性4个维度构建指标体系评估宅基地退出政策实施前后县域尺度上乡村韧性水平变化状况; 李玉恒等[26]从自然资本、生产资本、人力资本、社会资本和政府效能5个维度构建评价指标体系,评估2000—2015年中国省域尺度上乡村韧性水平的时空演化特征。村域是中国农村社会经济活动的基本单元[27],是实施乡村振兴战略的主战场。但是已有的相关研究较少涉及村域这一微观尺度,对乡村韧性水平的村域差异性研究不足,无法提供可供直接参考的乡村差异化发展路径。同时,微观视角的研究更能揭示乡村发展的根本和所面临的实际问题。

江西省万年县耕地资源丰富,素有“贡米之乡”的美誉,是南方典型低山丘陵区。2015年以来,县政府加快推进机械电子、纺织新材料、食品药品三大主导产业集群集约高效发展[28]。农业经济地位下降和比较收益降低加剧了农村人口外流和农村空心化现象。这些现实问题扰动了万年县乡村地域系统的正常运行状态。因此,合理评价乡村地域系统韧性水平既是评估乡村系统遭受扰动后抵抗和恢复能力的理论需求,也是当地实行“秀美乡村”建设的现实诉求。

鉴于此,本文在系统归纳乡村韧性和乡村地域系统演化框架的基础上,构建乡村地域系统韧性评价指标体系以定量评估万年县乡村韧性水平,并根据乡村韧性评价结果提出乡村差异化发展路径,以期为当地“秀美乡村”建设提供相关参考和丰富乡村地理学研究内容。

万年县位于江西省东北部,地理坐标为116°46'41″—117°15'16″E,28°30'00″—28°54'08″N,处于鄱阳湖东南岸,境内地形以低山、丘陵为主,辅之以滨湖平原,地势东高西低,属于传统的稻作农业区,素有“贡米之乡”的美誉。土地利用类型以耕地、林地、水域为主,县域旅游资源丰富,有着神农宫、仙人洞、荷溪古村落等著名旅游景点。2018年全县人口为43万人,乡村人口高达30万人,乡村人口占比远高于同期全国平均水平39.40%。同年全县生产总值151.85亿元,人均生产总值3.53万元。2018年县域产业结构比为10.6:57.3:32.1,第一产业占比高于同期全国平均水平3.6个百分点。长期以来第一产业在万年县县域经济结构中占有较高地位。全县共辖6镇6乡,研究以行政村为基本评价单元。考虑到国营农场、垦殖场、水库管理局、城镇核心区等地域的特殊性及相关数据缺乏的现实状况,暂不对其开展研究,最终得到128个村域评价单元。

韧性(Resilience)一词源于拉丁文的resilio,也被称作“弹性”、“恢复力”等。用以表示系统受到外界扰动后所能恢复到初始状态的能力[29]。韧性可以概括为“衡量系统持久性及系统吸收变化和干扰的属性”,这一概念最初应用于物理学领域,在20世纪70年代被引入生态学领域,用以表示生态系统遭受外界干扰后的恢复能力[30]。韧性概念的发展经历了工程韧性—生态韧性—演进韧性3个阶段[31]。韧性理论强调系统性、非均衡性、非线性的演化思维[32],对于解析乡村地域系统演化规律,认知乡村衰退过程等一系列问题具有天然的适宜性。

乡村地域系统是指在人文、资源、环境和经济要素交互作用下,形成的具有一定结构、功能和区际联系的特定空间体系[33]。作为一个非孤立的系统,其在运行过程中会受到自然灾害、气候变化、全球化、工业化等外界因素的干扰,与外界产生物质流、能量流和信息流的交换,以使得乡村地域系统内部的要素、结构和功能发生演化和分异,从而影响着乡村地域系统演化过程。乡村地域系统演化分异过程是外界因素扰动乡村系统的作用程度[20],外界作用程度一旦超过乡村系统的交替稳定状态和自我调控的阈值范围,就会突破乡村系统的稳态特征,系统将会发生转变,表现为乡村转型发展或停滞衰退(图1)。乡村韧性水平高低是乡村能否实现可持续发展的客观表征。乡村韧性水平越高表明其应对外界不确定性干扰能力和通向可持续发展能力越强; 反之,乡村发展的停滞、衰退体现了部分乡村韧性水平较低,反映其应对外界不确定性干扰的脆弱性。

乡村韧性是指乡村地域系统通过自身人文、资源、环境和经济条件应对外界环境变化从而保持自身既有结构和功能稳定的能力,最终实现乡村地域系统由原先的均衡状态到达新的均衡状态的过程。其包含乡村特有的资源禀赋状况和长期形成的人文社会条件,表现为村域生产资本、公共资本、文化资本和生态资本的集合[26,34]。乡村资本的多样性和乡村获得各项资本能力的强弱决定着乡村韧性水平。生产资本是指能为乡村社会经济发展提供基础生产要素的各类资源,包含物质资源和人力资源,其是乡村发展的基础性条件,主要表现为村域资源禀赋状况和乡村人力资源状况; 公共资本是指基础设施投资或公共部门固定资产投资所形成的资本,文化资本是指乡村文化以及其物质载体所构成的资本。这二者均服务于村民的生产、生活需求,主要反映村域公共服务水平、村庄基础设施条件和乡村文化发展状况; 生态资本是指能为乡村发展带来经济和社会效益的自然资源和生态环境,其是维系区域生态系统良性循环、实现乡村可持续发展的重要保障,主要体现村域生态环境状况。

基于以上分析,在遵循指标典型性、系统性和可获取性的原则下,从生产资本、公共资本、文化资本和生态资本4个维度出发,选取12项指标构建乡村地域系统韧性评价指标体系,具体情况见表1。(1)生产资本主要考虑村域第一、三产业资源禀赋状况和乡村人力资源状况,具体选用村域年主要农产品产量、村域主要农业资源面积、村域旅游资源丰度和乡村劳动人口指标反映。村域年主要农产品产量、村域主要农业资源面积和村域旅游资源丰度指标衡量村域资源禀赋状况,其值越大,表明村域资源禀赋越丰富,越有利于乡村转型发展,乡村生产资本越强。乡村劳动人口指标主要衡量乡村人力资源状况,其值越大,表明乡村中青年劳动人口越多,乡村发展潜力越大。(2)公共资本选取人均宅基地面积、村域路网密度和距城镇核心区距离指标予以表征。其中人均宅基地面积、村域路网密度指标衡量乡村基础设施建设水平,其值越大,表明村庄基础设施建设状况越好,乡村公共资本越强; 距城镇核心区距离指标衡量村庄交通区位条件,距城镇核心区越近越容易受到城镇辐射范围影响,表明村庄对外联系密切。(3)文化资本水平往往难以定量衡量,而乡村公共文化空间和村域文化设施却是记录文化发展水平的显性要素[11]。因此选用人均乡村公共文化空间面积和村域文化设施数量指标表示,人均乡村公共文化空间面积越大,村域文化设施数量越多,表明乡村文化发展潜力越大,乡村文化资本水平越高。(4)生态资本选用村域森林覆盖率、村域水网密度指数和村域生态保护区面积占比指标表示。村域森林覆盖率、村域水网密度指数和村域生态保护区面积占比反映村域生态环境质量。其值越大,表明乡村维持区域生态安全能力越强,村域生态环境质量越高,乡村生态资本水平越高。各指标计算方法及其对乡村韧性水平的效应情况具体见表1。

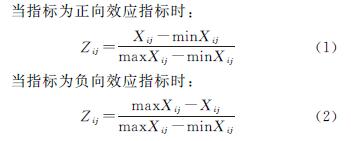

(1)数据标准化处理。为消除各项指标量纲和数量级之间的差异,使其具有可比性,采用极差标准化方法对各项指标进行标准化处理[35]。具体方法如下:

式中:Zij为第j个评价单元第i项指标标准化后的结果; Xij为第j个评价单元第i项指标的现有值。

(2)指标权重确定。各项指标对乡村韧性水平的作用程度存在较大差异,需分别确定其对乡村韧性水平的贡献大小。本文采用层次分析法(analytic hierarchy process,AHP)确定乡村地域系统韧性评价指标体系中各项指标权重(wi)。层次分析法适用于指标权重具有较大不确定性的综合分析,在众多领域中得到广泛应用,其具体方法和计算过程详见

参考文献[36]。在构造成对比较矩阵计算各指标权重过程中主要征询了乡村地理、土地科学领域5位专家的意见,一致性检验结果为0.043 9,小于0.1,表明乡村地域系统韧性评价指标体系各指标权重通过一致性检验。各指标权重计算结果具体见表1。

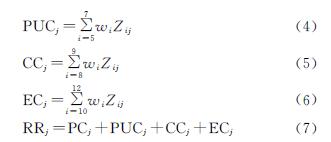

(3)乡村地域系统韧性评价模型。根据各项指标标准化后的处理结果及各指标权重计算结果,分别测算各评价单元的各项资本水平和乡村韧性水平,计算公式如下:

式中:PCj,PUCj,CCj,ECj分别为第j个评价单元的生产资本水平、公共资本水平、文化资本水平和生态资本水平; RRj为第j个评价单元乡村韧性水平,RRj∈[0,1]。

根据公式(1)—(2)对各项指标数据进行标准化处理,并通过公式(3)—(7)分别计算各行政村生产资本水平、公共资本水平、文化资本水平、生态资本水平和乡村韧性水平。利用ArcGIS 10.5将行政村各项资本水平值及韧性水平值同矢量格式的评价单元进行空间链接。通过自然断点法将万年县乡村各项资本水平和韧性水平划分为高、中、低3个等级,绘制万年县乡村各项资本水平及韧性水平空间分异图(图2)。

(1)生产资本。万年县乡村生产资本水平为0.113 3~0.220 0,总体呈现“东南高西北低、局部显著”的空间分异特征(图2A)。分乡镇来看,生产资本高水平村庄主要分布在上坊乡、陈营镇、大源镇和裴梅镇。此类村庄村域面积大,村域主要农业资源丰富且村域年主要农产品产量较高。例如,裴梅镇荷桥村村域面积高达1 831.65 hm2(排序第4),主要农业资源面积为1 755.46 hm2(排序第3),其生产资本水平为0.120 2,在全县各乡村生产资本水平中排序为第11。发展乡村旅游对于振兴乡村经济和增强乡村韧性具有重要作用[37],例如,大源镇大源村旅游资源丰富,拥有大源古镇、仙人洞等系列旅游景点,村域旅游资源丰度高于全县其他乡村,排序第1。其生产资本水平为0.138 5,排序第4。生产资本中等水平村庄大量分布在苏桥乡、青云镇、石镇镇和珠田乡,少量散落在裴梅镇、大源镇和珠田乡。裴梅镇、大源镇和珠田乡镇域经济相对较差,所辖村庄中青年劳动力大量外流且村域资源禀赋状况一般,致使其乡村生产资本水平较低。生产资本低水平村庄普遍分布于齐埠乡、湖云乡和梓埠镇,少量散落在县域其他乡镇。主要原因在于此类村庄资源禀赋状况较差且乡村劳动人口外流严重,致使其乡村生产资本水平偏低。例如,珠田乡坪上村生产资本水平为0.030 7(排序119),坪上村2018年乡村劳动人口数仅为1 524人,远低于全县各乡村平均水平(2 810人)。

(2)公共资本。万年县乡村公共资本水平为0.063 9~0.252 0,总体呈现“以城镇核心区为中心向四周降低”的空间格局特征(图3B)。分乡镇来看,公共资本高水平村庄聚集在上坊乡、陈营镇、珠田乡、大源镇和裴梅镇。这主要是因为临近城镇核心区的村庄交通区位优势独特,受城镇核心区辐射作用影响较强。城镇化辐射作用使得环城镇核心区乡村基础设施和公共设施得以高水平保障,致使其公共资本水平普遍较高。例如,上坊乡上坊村距县城3.94 km,受万年县县城的辐射带动作用较强,村域路网密度较高,致使其乡村公共资本水平较高,为0.251 4,排序第2。公共资本中等水平村庄主要分布在苏桥乡、青云镇、湖云乡、石镇镇和大源镇,少量分布在县域其他乡镇。这些乡村距城镇核心区距离较远,城镇化辐射作用有限,乡村基础设施建设状况较差。公共资本低水平村庄普遍分布于万年县西部,且呈条带状分布,集中在苏桥乡、齐埠乡、湖云乡和梓埠镇。此类乡村距城镇核心区距离远,区位条件较差,且乡村基础设施建设水平较低,不利于提升乡村公共资本水平。例如,苏桥乡杨芳村、射林村、齐埠乡黄坪村等乡村距城镇核心区距离高达20 km以上,不利于城乡要素有效流动,限制了乡村未来发展潜力。

(3)文化资本。万年县乡村文化资本水平为0.000 2~0.095 1,空间分异特征呈现“普遍偏低、局部显著”的态势(图2C)。文化资本中、高水平村庄主要分布于各乡镇的中心村。中心村是各乡镇的文化、教育交流中心,村域文化设施数量较多; 且人均乡村公共文化空间面积较大,使得其文化资本水平较高。文化资本低水平村庄普遍存在于万年县各乡镇,万年县是传统的稻作农业县,经济发展较慢。多数乡村因集体经济受限对村域文化设施和乡村公共文化空间建设投入不足,进而导致万年县乡村文化资本水平普遍偏低的特征。

(4)生态资本。万年县乡村生态资本水平为0.000 2~0.150 6,大体上呈现出“东南高、西北低”的阶梯式空间分异格局(图2D)。分乡镇看,大源镇、裴梅镇和上坊乡乡村生态资本水平整体较高,这些乡镇地势较高、森林覆盖率较高,以上乡镇森林覆盖率均超过60%,生态环境良好,是万年县重要的生态保护区和生态涵养区。梓埠镇和湖云乡乡村生态资本水平普遍偏低。这两个乡镇位于鄱阳湖东南沿岸,地势平坦、土地利用类型以耕地为主。例如,梓埠镇耕地面积为172.26 hm2,耕地利用率为34.51%,林地面积为45.60 hm2,森林覆盖率较低,仅为9.13%。此种土地利用方式特征致使其乡村生态资本水平较低。

(5)乡村韧性。在乡村各项资本水平空间分异特征的共同作用下,万年县乡村韧性水平为0.084 2~0.546 4,整体不高,平均值为0.289 0。乡村韧性中、低水平村庄共95个,占比为74.21%(表2)。万年县乡村韧性水平呈现出“东南高西北低、区域差异显著”的空间格局特征,以城镇核心区为中心形成乡村韧性高水平区,以梓埠镇、湖云乡为核心形成乡村韧性低水平区(图2E)。

具体来看,乡村韧性高水平村庄(35个)主要集中在以城镇核心区为中心的环状区域。例如,马家村、余源村、黄营村、永乐村、社里村、裴家村等乡村受城镇辐射作用影响强,区位优势明显,地势平缓,村域主要农业资源和旅游资源丰富,乡村韧性水平较高。乡村韧性中等水平村庄(60个)主要分布在苏桥乡、青云镇、齐埠乡、汪家乡、石镇镇和珠田乡。例如,黄柏村、坑边村、程源村、青云村等乡村主要农业资源丰富、基础设施水平和公共服务设施水平较好,乡村生态环境较好,乡村韧性处于中等水平。乡村韧性低水平村庄(33个)主要集中分布在梓埠镇、湖云乡和齐埠乡西北侧。例如,渡港村、燃湖村、标林村和方家村等乡村主要农业资源和旅游资源匮乏,村域资源禀赋状况较差; 距城镇核心区较远,乡村基础设施建设状况和村域公共服务水平状况一般; 村域文化设施数量较少且乡村生态环境质量不高,乡村韧性水平较低。

(1)培育乡村配套产业,壮大集体经济,促进乡村经济多元化融合,提升乡村生产资本水平。乡村生产资本高水平村庄应进一步完善和延长产业链,推动农副产品的深加工,构建“农业采摘、生态观光、都市休闲”为一体的乡村旅游产业体系,壮大乡村集体经济,最大化中心村的辐射带动作用。例如,大源村应基于现有旅游资源的优势条件,着力培育和打造大源古镇、仙人洞、南山生态公园等特色配套旅游资源; 乡村生产资本中等水平村庄应根据村庄区位条件和资源禀赋状况结合市场需求导向科学定位当地产业发展方向和规模,实现当地原有产业的提档升级,逐步完善农业基础设施条件,提升农业机械化水平和生产技术,推行生态耕种,促进农业绿色发展; 乡村生产资本低水平村庄要加大政府扶持力度以加快三产融合进程,引导乡村重点龙头企业带动挖掘特色农产品潜力,促进多元化农业产业体系发展,培育乡村经济增长点,以吸纳农民工、大学生、退役军人等人员返乡就业,完善农村养老保障机制。例如,共和村耕地资源丰富,应当在已有的农业生产条件的基础上,成立农业生产合作社,着力培育“万年贡米”品牌效应,强化村庄的农业生产和农产品供给功能。

(2)完善村庄基础设施建设,提升乡村公共服务水平,改善乡村人居环境,提升乡村公共资本水平。乡村公共资本高水平村庄应结合现有基础设施状况,完善村庄配套设施; 节约集约利用土地,盘活村庄闲置土地资源,推动村庄存量土地挖潜; 乡村公共资本中等水平村庄应加强农田水利工程、水土保持工程、路网工程等基础设施建设以改善乡村生产、生活条件,分批次分重点配套建设村庄基础设施,补齐基础设施和公共服务设施短板; 乡村公共资本低水平村庄要加快推动乡村人居环境建设,美化人居环境,改善村民生活质量状况; 结合万年县“秀美乡村”建设政策,在综合考虑村庄现有规模和公共设施服务范围的基础上有序改善村庄生产、生活条件,提升公共资源社会服务效率,建设美丽宜居乡村。

(3)强化镇域中心村文化资本的辐射作用,加大乡村公共空间建设力度,提升乡村文化资本水平。各镇域中心村应进一步完善文化设施建设,全面推进乡镇综合文化站、村(社区)综合文化服务中心建设。通过城乡资源共享体制机制,发挥中心村的涓滴效应,以强化文化资本对周围行政村辐射带动作用; 其他一般行政村应当借助政府文化扶持政策,通过乡村社会经济发展带动文化资本水平提升,以加大乡村公共空间建设力度,为繁荣乡村文化提供有效的空间载体。

(4)发挥乡村生态保育功能,合理调整土地利用结构,推进国土空间综合整治,提升乡村生态资本水平。乡村生态资本高水平村庄应继续发挥乡村生态保育功能,同时注重生态农业、生态旅游业发展,着力保护好珠溪国家森林公园等自然保护区,将生态优势转化为经济优势,有效带动农民增收致富; 乡村生态资本中等水平村庄要合理调整土地利用结构,集约节约利用土地资源,避免村庄无序发展,非法占用生态用地; 乡村生态资本低水平村庄要注重发挥乡村生态保育与修复功能,因地制宜开展国土空间综合整治与生态保护修复工作,促进生态环境脆弱区恢复,重构乡村“生产—生活—生态”空间,推进土地复垦、地灾防控、生态造林等工程措施,各类开发建设活动要严格遵循万年县生态红线划定成果。

乡村地域系统是实施乡村振兴战略的客观对象,长期以来备受学界关注。众多学者对乡村地域系统的要素组成[38]、演化机理[39]以及乡村可持续性等[40]诸多问题展开了大量研究,其丰硕研究成果对于认知乡村衰退过程、促进乡村可持续发展起到了重要的推动作用。

城市和乡村是紧密联系的共同体,二者相互依托互不可缺[2]。伴随着城乡融合的持续推进,城乡要素流动速率加快,乡村面临的外界不确定性干扰因素日益复杂,人地关系呈现出新的变化,这一变化将打破乡村地域系统运行的原有稳态特征,可促进乡村转型发展、也可导致乡村发展停滞衰退,是能否实现乡村可持续发展和乡村振兴的关键点。乡村地域系统作为人地关系地域系统的重要形式之一,韧性是其基本属性。韧性作为一个较新的概念,不仅为理解外界因素对乡村地域系统的影响和干扰程度提供了全新理论,也为测度乡村可持续发展能力,指导乡村未来发展方向提供了新的研究范式和方法。因此,论文重视考察乡村地域系统自身应对外界不确定性干扰的抵抗和恢复能力,从乡村地域系统要素构成出发系统构建了评价指标体系测度乡村韧性水平。研究发现提升乡村资本水平和增强乡村资本多样性是增强乡村韧性、实现乡村可持续发展的重要途径。今后,应当基于韧性视角进一步研究乡村可持续发展、贫困地域系统等科学问题,以丰富乡村地理学研究内容。另外,论文研究的仅是同一时间节点不同乡村地域系统韧性水平,为横向对比结果。未在纵向上比较研究同一区域不同时间阶段的乡村韧性水平变化特征,归纳乡村韧性演变规律,有待进一步研究。

(1)乡村韧性水平高低是乡村能否实现可持续发展的客观表征。乡村韧性是指乡村地域系统通过自身人文、资源、环境和经济条件应对外界环境变化从而保持自身既有结构和功能稳定的能力,其包含村域资源禀赋状况和乡村人文社会条件,表现为村域生产资本、公共资本、文化资本和生态资本的集合。

(2)万年县村域资源禀赋条件、生态环境质量和经济社会发展状况差异较大,乡村各项资本水平空间分异特征明显。其中,生产资本水平总体呈现“东南高西北低、局部显著”的空间分异特征; 公共资本水平呈现“以城镇核心区为中心向四周降低”的空间格局特征; 文化资本水平表现出“普遍偏低、局部显著”的态势; 生态资本水平大体上呈现出“东南高、西北低”的阶梯式空间分异格局。

(3)万年县乡村韧性水平整体不高,呈现出“东南高西北低、区域差异显著”的空间格局特征。以城镇核心区为中心形成乡村韧性高水平区,以梓埠镇、湖云乡为核心形成乡村韧性低水平区。原因在于以城镇核心区为中心的区域受城镇化辐射作用影响强,区位优势独特,村域基础设施完善且部分乡村资源禀赋状况较好; 以梓埠镇、湖云乡为中心的区域村庄资源禀赋状况较差,且距离城镇核心区较远,乡村公共文化空间面积较小,乡村经济发展乏力。

(4)万年县乡村各项资本水平存在较大差异,基于影响乡村发展水平的“人口—土地—产业”核心要素,制订提升乡村各项资本水平的差异化建议,以增强乡村韧性,实现乡村可持续发展。