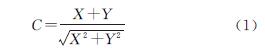

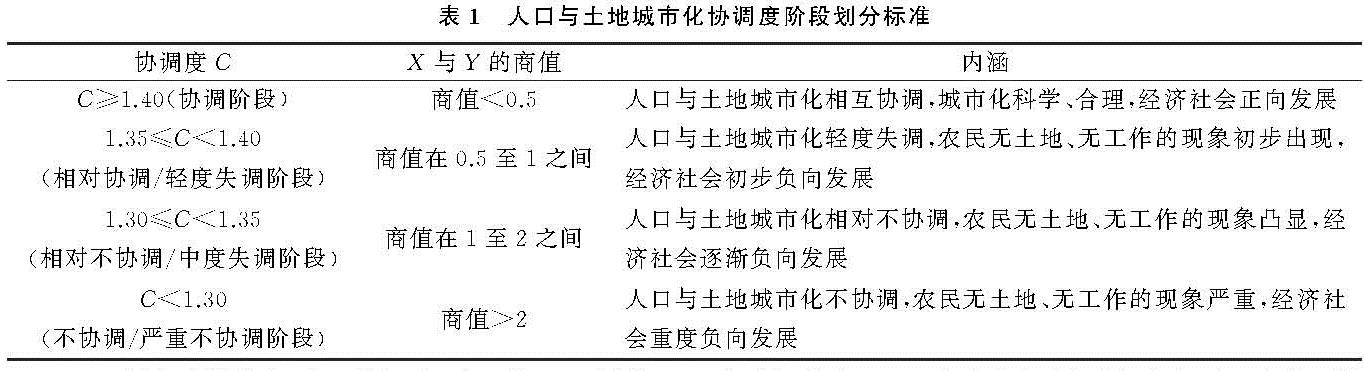

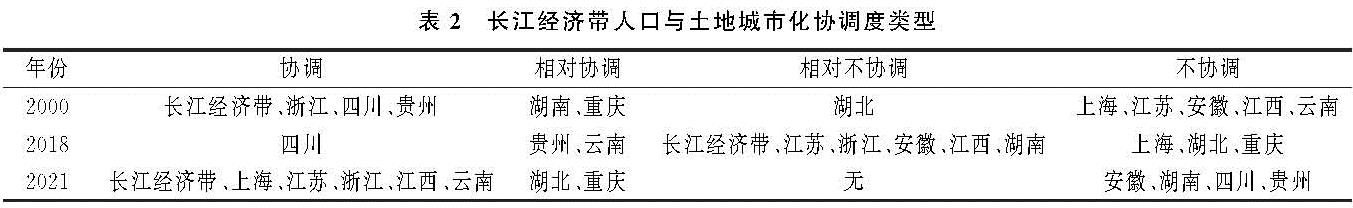

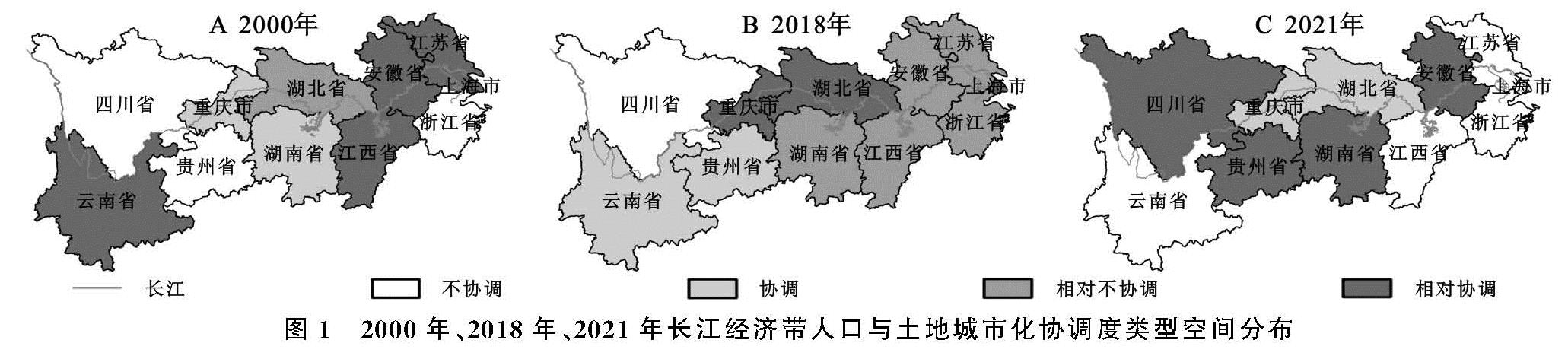

根据协调度的内涵,利用公式(1),(2)和(3)算出2000—2018年长江经济带层面以及省(市)域的人口与土地城市化协调度,并采用灰色系统GM1.1模型预测2021年的协调度。选取2000年、2018年和2021年3个时间节点的协调度数据并且根据协调度类型划分标准(表1)对协调状态进行划分(表2),在表2的基础上用ArcView 3.3制作三幅时空格局地图,进而分析人口与土地城市化协调度的空间特征与形成机理。

2.1 人口与土地城市化协调度的时空格局

(1)2000年长江经济带省(市)域之间的人口与土地城市化协调度差异显著(图1A)。协调区域主要分布在长江上游的四川、贵州以及下游的浙江,协调度都为1.41。长江上游的重庆、中游的湖南处于轻度失调状态,协调度都为1.36。中度失调区域为长江中游的湖北,协调度为1.32。严重失调区域分布在长江上游的云南,中游的江西,下游的上海、江苏和安徽,协调度在1.30以下。就整个长江经济带而言,协调区域有3个,相对协调区域有2个,相对不协调区域有1个,严重失调区域有4个,整个经济带协调,区域社会经济正向发展。

(2)2018年长江经济带人口与土地城市化协调度类型的空间分布较2000年有显著变化(图1B)。长江上游的贵州不再是协调区域,仅四川仍然保持协调。上游区域云南的协调度发生了根本性的改变,由不协调转变为相对协调,贵州则由协调转变为相对协调。相对不协调区域主要集中在下游的江苏、浙江、安徽以及中游的江西、湖南。不协调区域分布在重庆、湖北和上海,即上游、中游和下游都有分布。就整个长江经济带而言,协调区域由3个缩减为1个,相对协调区域仍然保持2个,相对不协调区域由1个增加至5个,不协调区域由4个减少至3个,相对不协调和不协调区域占72.7%,整个经济带中度失调,区域社会经济负向发展凸显。

(3)2021年长江经济带人口与土地城市化协调度类型的空间分布较2018年有突出变化(图1C)。长江下游出现了协调区域,如上海、江苏和浙江均属于协调区域。上游云南的城市化进程稳步,属于协调区域。中游地区江西也因为城市化进程的合理推进而促进人口与土地城市化相互协调。上游的四川和贵州协调度发生了逆转,由协调和相对协调转变为不协调。中游湖南和下游安徽的协调度进一步负向发展,由中度失调转变为严重失调。整个长江经济带无相对不协调类型的分布。就整个长江经济带而言,协调区域由1个增加到5个,相对协调区域仍然保持2个,相对不协调区域由5个减少到0个,不协调区域由3个增加至4个,协调和相对协调区域占64%,整个经济带协调,区域社会经济正向发展。

图1 2000年、2018年、2021年长江经济带人口与土地城市化协调度类型空间分布

2.2 人口与土地城市化协调度的区域差异

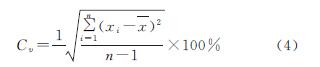

时空格局在很大程度上表明了长江经济带人口与土地城市化协调度的空间分布特征,但是未能清楚地表明协调度的区域差异,区域差异能够刻画协调度的时空动态差异,而且协调度区域差异是协调度空间特征分析的重要方面,故对长江经济带省(市)域人口与土地城市化协调度的区域差异进行分析。依据2000年、2018年和2021年11个省(市)域的协调度数据,利用公式(4)进行3个时段的协调度区域差异计算和分析。结果表明:3个时段长江经济带省(市)域的协调度变异系数分别为0.108,0.089,0.138。2000—2018年,协调度的区域差异呈现减小趋势,反映出省(市)域协调度发展的均衡性有所增强。2018—2021年,协调度的区域差异呈现增大趋势,反映出省(市)域协调度发展的非均衡性凸显。

2.3 人口与土地城市化协调度空间特征的形成机理

2000年、2018年和2021年,长江经济带人口与土地城市化协调度的时空格局和区域差异变化显著,根据协调度的内涵以及公式(1),(2)和(3)去剖析协调度的空间特征成因。发现:(1)2000年江苏、安徽、江西和云南的建成区面积增长率是城镇人口增长率的2倍以上。这反映出以上区域土地城镇化速度过快,未能与产业结构演进和国民素质的提升相协调。而上海比较特殊,城镇人口实现了增长,但是建成区面积增长幅度极小;(2)2018年上海、湖北和重庆的建成区面积增长率是城镇人口增长率的2倍以上,江苏、浙江、江西、湖南是1至2倍,以上区域在土地城镇化推进的同时,产业结构未能与之很好地协调。安徽与以上区域不同,城镇人口增长率是建成区面积增长率的2.07倍;(3)2021年上海、江苏、浙江、江西、云南、湖北和重庆因城市化进程合理而促进了人口也土地城市化相协调,而湖南、四川和贵州则因土地城市化速度过快以及产业结构转型滞后未能吸收更多的农村劳动力从而导致人口也土地城市化严重失调。城镇人口增长率高于建成区面积增长率仍然是安徽处于不协调状态的主因。协调度的区域差异是协调度空间特征的重要内涵之一,2000—2018年,协调度的区域差异呈现减小趋势,2018—2021年则呈现增大趋势,做如下分析:(1)2000年协调和相对协调省区的数量为5个,相对不协调和不协调的省区数量为6个,两大类省区的数量比为1:1.2;(2)2018年协调和相对协调省区的数量为3个,相对不协调和不协调的省区数量为8个,两大类省区的数量比为1:2.7;(3)2021年协调和相对协调省区的数量为7个,相对不协调和不协调的省区数量为4个,两大类省区的数量比为1:0.6;(4)2000年、2018年和2021年,两大类省区的数量比分别为1:1.2,1:2.7,1:0.6。省区数量比由1:1.2转变为1:2.7,表明2000—2018年省区协调度向相对不协调和不协调类型均质化或者转化,即相对不协调和不协调类型省区数量增加,故而协调度的区域差异呈现减小趋势。省区数量比由1:2.7转变为1:0.6,表明2018—2021年省区协调度未向相对不协调和不协调类型均质化,即相对不协调和不协调类型省区数量减少,因此协调度的区域差异呈现增大趋势。

针对多个省区建成区面积增长率高于城镇人口增长率的情况,可归因于更深层次的原因:一是这些省区增大基础设施建设力度,扩大城市规模,城市土地利用外延扩张,而人口城市化滞后; 二是在土地财政收入政策的施行下,城市用地扩张。就2018年和2021年安徽省城镇人口增长率高于建成区面积增长率的情况而言,其根本原因为该省第三产业快速发展从而吸纳了更多的乡村劳动人口,例如,从2005—2018年,三产产值在总产值中的占比由39.96%升至45.08%,第一产业产值占比则由18.06%降至8.79%。