资助项目:国家自然科学基金“京津冀平原区粮食作物适水种植模式的耗水、产量与效应评估”(41807157)

第一作者:刘超(1990—),男,河北唐山人,博士,讲师,研究方向:土地多功能与可持续利用、土地利用变化与规划。E-mail:liuchaoznd@163.com 通信作者:罗建美(1978—),女,山西大同人,博士,副教授,研究方向:资源环境与城乡规划管理。E-mail:jm3003@126.com

(1.华中师范大学 公共管理学院, 武汉 430079; 2.河北地质大学 土地资源与城乡规划学院, 石家庄 050031; 3.河北省自然资源利用规划院, 石家庄 050051; 4.华中科技大学 公共管理学院, 武汉 430074)

(1.College of Public Administration, Central China Normal University, Wuhan 430079, China; 2.College of Land Resources and Rural-Urban Planning, Hebei GEO University, Shijiazhuang 050031, China; 3.Hebei Utilization and Planning Institute of Natural Resources, Shijiazhuang 050051, China; 4.College of Public Administration, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

land use benefits; urbanization; spatial-temporal variation; coordination; Shaanxi Province

土地利用效益与城镇化演变及其相互关系是土地可持续利用研究的热点领域。以陕西省107个县(区、市)为研究对象,采用熵权TOPSIS法、协调性指数、探索性空间数据等方法,探索其土地利用效益与城镇化的时空演变特征及其协调性的空间非均衡性。结果 表明:(1)2000—2016年陕西省各县域土地利用效益均稳步提升,其中经济效益提升幅度最大;(2)各县域城镇化水平均有所提高,其中关中地区整体最高,但增长较缓慢; 榆林市和汉中市、安康市整体最低,且增长缓慢;(3)除生态效益外,各县域土地利用经济、社会和综合效益与城镇化协调性总体较好; 土地利用效益与城镇化协调性的空间分布差异显著,并表现出空间集聚的特征。根据土地利用效益与城镇化发展速度不同,可将二者协调性关系划分为城镇化滞后型或者综合(或经济、社会、生态)效益滞后型。研究结果可为科学管理城镇化建设的同时,实现土地集约高效利用提供借鉴。

Using panel data of 107 counties or districts in Shaanxi Province in 2000 and 2016, we established the comprehensive evaluation index system of land use benefits to analyze the spatiotemporal characteristics of land use benefits. And then we measured spatial heterogeneity of the coordination between land use efficiency and urbanization at the county level based on the methods of coordination index and exploratory spatial data analysis. The main results were summed up as follows.(1)From 2000 to 2016, land use benefits increased steadily, in which economic benefit was the fastest.(2)Urbanization of counties in Shaanxi Province had been improved. Urbanization of Guanzhong region as a whole was the highest, but urbanization of Yulin, Hanzhong, and Ankang Cities were generally the lowest, and increased slowest.(3)The coordination of urbanization and land use benefits, including economic, social and comprehensive benefits except for ecological benefit, was generally well. In addition, the coordination between land use benefits and urbanization had distinctly different patterns in different regions, and showed the strong tendency of spatial agglomerations. According to the different development speed of land use benefits and urbanization, their coordination relationship could be divided into urbanization lag types or economic(or social, ecological, comprehensive)benefit lag types. The research results can provide the reference for the scientific management of urbanization and the realization of intensive and efficient land use.

随着城市化和工业化的快速发展,城镇用地不断增加,土地供需矛盾日益突出,如何高效、合理利用土地成为实现区域可持续发展的关键问题[1]。土地利用效益即单位面积土地投入与消耗在区域的社会、经济、生态等方面所实现的物质产出或有效成果[2],土地利用效益评价是衡量土地利用合理性与可持续性的重要标度,是区域经济发展规划的参考依据,是近年来学术界研究的重要课题之一。城镇化是指农村人口不断向城镇转移,第二、三产业不断向城镇集聚,从而使城镇数量增加,城镇人口、经济、建设用地、社会消费等的规模不断扩大的过程[3]。新世纪以来,中国城镇化进程迅速推进,加速了城市就业人口的增长,创造了大规模的基础设施,改变了土地的利用模式,加大了土地开发利用强度。但是,“摊大饼式”、“冒进式”发展也导致土地资源的不合理利用,如建设用地迅速扩张、耕地数量受到威胁,生态环境不断恶化,“城市病”问题日益凸显[4-5]。

随着人口和经济规模逐渐接近或超过土地资源承载力,土地资源可持续利用与城镇化关系日益受到重视,将土地利用效益置于快速城镇化的背景下,分析城镇化进程对城市土地利用效率的影响也成为重要的科学命题[6-7]。学者们主要通过建立土地利用效益及城镇化水平的评价指标体系,在得出二者的综合水平基础上建立了耦合协调发展度模型,分析其协调发展状况的时序变化特征[8-10]。土地利用效益水平与城镇化发展具有地理空间的非均质性和非均衡性,有学者已开始关注区域内部土地利用效益与城镇化的耦合协调性,如张明斗等[11]以东北三省、张晓芳等[12]以长江中游城市群为例,对其土地利用效益与城市化的耦合协调关系进行研究。但是,城镇化和土地利用效益是一种动态发展过程,以往研究多是对某一年份土地利用综合效益与城市化的耦合协调性展开静态分析,缺乏对某一时期内二者关系变化的动态分析,使得土地利用各项效益与城镇化发展之间的不平衡性及其空间异质性还尚未厘清。且对各项效益(如经济、社会、生态等效益)分别与城镇化的协调性分析也鲜有涉及,从而忽视了二者内在关系的动态过程。

县域城镇化是指农村人口和农业活动不断向县城地区集中的过程,是减轻农村人口向城市高速流动所带来的压力、缓解城市的内需不足与市场制约、促进城乡协调发展的有效途径[13]。当前研究区域主要集中在东部发达地区,对中、西部地区的研究较少,且仅是从省域、市域的尺度展开,并未见县域层面的相关研究,难以揭示省内县域间土地利用效益与城市化发展关系的地域性,从而为本文进一步研究提供契机。陕西省位于我国内陆腹地,正当大西北的门户,是西北地区乃至西部地区重要的经济区。自2000年国家推行西部大开发战略以来,陕西省各县域发展取得了长足进步,非农业用地或农业用地转为城市建设用地,强烈的土地需求对土地利用的强度和效益等产生较大影响。基于此,本文以陕西省107个县(市、区)为基本研究单元,比较、透视各县域土地利用效益和城镇化的时空变化特征,并在此基础上研究其协调性特征,对认识区域土地利用问题并制定相应措施提高土地利用综合效益具有重要意义。

陕西省(105°29'—111°15'E,31°42'—39°35'N)地处中国内陆腹地,土地面积约20.56万km2,其中耕地4.00万km2,林地11.19万km2,草地2.85万km2,城镇村及工矿用地0.8万km2,其他土地1.72万km2。由北向南可以分为陕北高原、关中平原和秦巴山地3个地貌区,由此形成陕北、关中、陕南3个发展区域,其中关中地区包括西安市、铜川市、宝鸡市、咸阳市、渭南市及杨凌示范区; 陕南地区包括汉中市、安康市和商洛市; 陕北地区包括延安市和榆林市。三大区域不仅自然条件差异较大,而且经济社会状况也不尽相同,其中关中地区GDP为12 525.19亿元,陕南地区为2 691.48亿元,陕北地区为3 855.96亿元; 关中地区总人口为2 401.74万人; 陕南地区为847.40万人; 陕北地区为563.48万人。2016年陕西省GDP为19 399.59亿元,一、二、三产业比为8.73:48.92:42.35。2012年陕西省人口城镇化率首次突破50%,达到50.02%,2016年为55.34%,平均增幅水平高于全国同期水平,位居西部地区前列,但在经济持续发展、人口城镇化水平快速提高的同时,其县域城镇化率不平衡性较大。

科学地构建评价指标体系是运用TOPSIS模型进行分析的基本前提。县域土地利用效益水平集中体现在县域尺度下以土地为中心的经济、社会、生态全面发展。基于此,遵循科学性、系统性、有效性及可操作性等原则,综合分析及取舍已有的研究成果[6,14-15],从经济、社会、生态效益水平等3个维度构建土地利用效益水平综合评价指标体系(表1)。土地利用经济效益是在土地利用过程中投入资本和劳动后,获得的经济产出,选取地均GDP、单位建设用地产值和单位农用地产值是对不同产业产值水平的直接反映; 地均固定资产投资和地均消费品零售额是对土地开发及其产品消费的经济水平的间接反映。土地利用社会效益主要表现为土地利用结果对社会需求的满足程度及其相应产生的社会影响。因此,选择人口密度表征人口对土地的总体需求; 人均粮食产量表征土地满足提供食物、养活人口的需求; 地均二三产业从业人员表征土地利用提供就业支撑的能力; 人均建设用地面积表征土地利用提供给人们的承载空间。土地利用生态效益是土地利用带来的区域生态平衡与环境质量等效应,选择地均工业废水排放量、地均农用塑料薄膜使用量等表征土地利用过程中产生的不良环境后果; 农用地与建设用地面积之比、生态用地比重表征土地利用的生态性; 工业固体废弃物综合利用率表征生态环境治理的效果。

TOPSIS(Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution )是一种逼近理想解的排序法,即通过在目标空间中定义一个测度,去测量目标靠近正理想解和远离负理想解的程度[16]。但是,传统TOPSIS权重的确定具有较强的主观性,使评价结果偏离实际[17],而熵权TOPSIS 模型对评价对象和正、负理想解的计算进行了改进,使得评价结果更加客观、可靠,得到了广泛应用,本研究借助该模型评价区域土地利用效益水平。其计算步骤可参见曹贤忠等[18]的研究成果。其中,为了消除各指标之间的量纲差异,采用极值标准化法进行标准化处理,采用熵权法确定各指标的权重(表1)。

以ArcGIS软件为技术支撑平台,采用自然间断点法对陕西省土地利用综合效益水平及其3个分维度指标进行分等定级,等级划分标准见表2。

城镇化一般包括人口城镇化、经济城镇化、空间城镇化和社会城镇化等过程[19],其中人口城镇化是城镇化的核心,它直接推动经济城镇化过程并引发了空间城镇化和社会城镇化过程,进而使各种城镇化过程交互耦合在一起[20]。因此本文采用城镇人口与总人口之比来表征人口城镇化,进而反映城镇化水平。

H=(Pc)/(Pt)(1)

式中:H表示城镇化率; Pc表示城镇人口; Pt表示区域总人口。

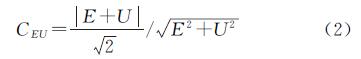

协调性指数是度量系统之间或系统内部要素之间协调状况优劣的定量指标[21],将土地利用效益和城镇化的协调性指数定义如下:

式中:E表示土地利用效益的增长率; U表示城镇化率的增长率; CEU表示土地利用效益与城镇化协调性指数,0 ≤CEU≤1。

当E,U同为正值或同为负且绝对值相等时,C=1,表示此时土地利用效益与城镇化最为协调; 当E,U 符号相反,且绝对值相等时,C=0,表示两者最不协调; 其他情况介于两者之间,土地利用效益与城市化的增长速度越匹配,协调性指数越高(表3)。

探索性空间数据分析(Exploratory Spatial Data Analysis,ESDA)是用一系列空间数据分析方法和技术的集合,以空间关联测度为核心,通过对事物或现象空间分布格局的描述与可视化,发现空间集聚和空间异常,揭示研究对象之间的空间相互作用机制[22]。本研究引入全局空间自相关Moran' I统计量和局域空间自相关Getis-Ord G*统计量,对陕西省县域单元土地利用效益与城镇化协调性的空间分异格局进行描述和可视化分析,并据此测度其空间关联性及集聚特征。

(1)全局空间自相关。采用Queen邻接方式创建空间邻接矩阵,计算土地利用效益与城镇化协调性指数的Moran'I值,根据其大小判断空间集聚程度,其公式如式(3)所示:

Moran' I=(n∑ni=1 ∑nj=1Wij(Xi-X^-)(Xj-X^-))/((∑ni=1 ∑nj=1Wij)∑ni=1(Xi-X^-)2)(3)

式中:Xi和Xj分别是单元i和j的属性值,且i≠j; n是单元的个数; Wij是空间权重矩阵; Moran' I的取值范围为(-1,1),其中0<Moran' I<1表示空间自相关为正; -1<Moran' I<0表示空间自相关为负; Moran'I=0表示不存在空间自相关。

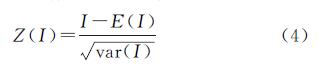

全局Moran' I指数检验的标准化统计量为:

式中:E(I)和var(I)分别是Z(I)的期望值和方差值。

(2)局部空间自相关。采用Getis-Ord G*统计量将土地利用效益与城镇化协调性指数的高值与低值区域,即热点区与冷点区进行空间可视化,其公式如下:

G*(d)=(∑nj=1Wij(d)Xj)/(∑nj=1Xj)(5)

式中:d是距离; Wij(d)是以距离规则定义的权重,若单元i和j的距离小于d时,Wij(d)为1; 若单元i和j的距离大于d时,Wij(d)为0。

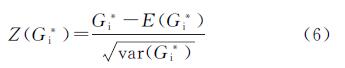

局部Getis-Ord G*指数检验的标准化统计量为:

式中:E(Gi*),var(Gi*)分别是Gi*的期望值和变异系数。若Z(Gi*)为正且显著,表明位置i周围的值相对较高,为高值集聚区(热点区); 若Z(Gi*)为负且显著,则表明位置i周围的值相对较低,为低值集聚区(冷点区)。

2000—2016年陕西省县域土地利用综合效益呈现增长趋势(图2A),榆林市北部和关中地区增长较为明显,其中雁塔区增长最多(0.616),千阳县增长最少(0.196)。土地利用经济效益区域差异较为显著(图2B),增加幅度较大的区域主要分布在西安市市辖区及榆林市北部等,其中神木县增幅最大,为0.877,这主要与西安市长期发展中形成的优越的经济基础,西部大开发为资源富集的榆林市和延安市提供的有利发展条件有关。除了蓝田县(-0.010)、太白县(-0.005)、宁强县(-0.003)和勉县(-0.001)的土地利用社会效益出现略微下降外(图2C),其他县域均有所上升,其中眉县最为显著,为0.282。生态效益整体上呈现南北高、中部低的特点(图2D),其原因主要为陕北地区积极贯彻国家三北防护林、沙漠绿洲等防沙治沙政策,使未利用土地得到有效利用。同时,近年来贯彻实施耕地动态平衡政策和退耕还林、还草工程,使得林地和草地大幅增加; 陕南地区几乎完全处于秦岭山区,森林覆盖率大。值得指出的是,与经济效益、社会效益相比,生态效益区域差异度较小,且呈现与经济效益分布格局相反的态势。

利用自然断点法将2000年、2016年的城镇化率划分为5个等级,即8.041%~17.948%为低水平,17.949%~33.287%为较低水平,33.287%~51.026%为中等水平,51.027%~73.943%为较高水平,73.944%~100%为高水平。由图3可知,2000—2016年陕西县域城镇化水平空间差异明显,城镇化率高及较高水平的县域由10个增加到19个,主要发生在关中地区西安市、宝鸡市、咸阳市和铜川市,得分较高的前3位依次是碑林区、新城区、莲湖区,这是因为西安市作为全省的政治、经济、文化中心,2000年来从西部大开发的实施到“关中—天水”经济区设立,再到“一带一路”倡议的实施,以绝对优势处于省内城镇化水平最高的地位[23],但是由于其本身城镇化率较高,受“天花板效应”影响,所以增长幅度不大。

咸阳积极努力实施西咸一体化战略,铜川市是陕西省第二大人口城市,宝鸡重工业发达,保持经济持续快速稳定增长的同时,城镇化率也在稳步上升。在商洛市、渭南市和延安市,城镇化率处于中等水平的县区有所增加,且增长速度多在20%以上,这主要与当地资源条件以及陕西省的社会经济发展规划紧密相关,如陕西省提出“陕北要实现跨越式发展”,商洛一区三县纳入关中天水经济区发展上升为国家战略,“商丹”一体化的建设等。处于低及较低水平的县区主要分布在榆林市的南部和汉中市、安康市,这与赵凯等[24]的研究结果相一致,其原因可能是其地理位置和资源禀赋的欠佳,导致区域经济发展动力不足,城镇化进程慢,城镇规模小,城镇化率低。

利用陕西省县域的土地利用效益与城镇化协调性指数,对二者空间关联与空间集聚进行测度。从表4中可以看出,Global Moran's I指数(GMI)全部为正,检验结果较为显著。表明土地利用各项效益及综合效益与城镇化的协调性存在显著的空间正相关性。

(1)综合效益与城镇化。协调水平整体较好,协调性指数高值区(热点区)在咸阳市集中连片分布,在延安市和榆林市多呈点状分布,其中在0.8以上的有79个县区(图4A); 低值区(冷点区)集中分布在宝鸡市及汉中市西部。

(2)经济效益与城镇化。由图4B可以看出,二者协调性总体较好,热点区集中分布在榆林市北部、延安市南部和渭南市东部。注意的是,延安市和榆林市煤、油、气等矿产资源丰富,能源化工基地、能源支柱产业不断壮大,经济发展速度极快,土地利用经济效益与城镇化水平变化速度虽较快,却较难同步,如神木县、府谷县、横山县等属于协调—城镇化滞后型,而吴起县、志丹县、宜川县等属于协调—经济效益滞后型。冷点区域主要在陕西省西南部连片分布,如略阳县、勉县、宁强县等23个县域的协调性指数均在0.8以下,属于不协调—城镇化滞后型,表明这些地区土地利用经济效益与城镇化发展差距大,经济效益提升速度快,而城镇化速度较慢。

(3)社会效益与城镇化。同步程度较高,二者协调性指数在0.9以上的县区有77个,约占全省的72%,而在0.8以下仅有7个县域(图4C)。热点区在延安市和渭南市集中连片分布,冷点区集聚分布在宝鸡市和安康市。处于协调状态有镇巴县、黄陵县、南郑县等,这些地区土地利用社会效益和城镇化水平发展速度均较慢,但其发展速度仍有所差异,其中协调—城镇化滞后型的县域最多,有54个,主要分布陕南的安康市、汉中市和陕北地区。

(4)生态效益与城镇化。协调性整体较差,二者协调性指数在0.8以上的仅有38个县域,其中热点区零星分布在陕西省西南部; 冷点区集中分布在全省西北部(图4D),这与陕西省环保政策实施的不确定性以及西部大开发政策的实施,使得城镇化水平逐年提高,对资源环境的压力增大有关。其中处于不协调—生态效益滞后型的县域集聚在陕北地区,这表明榆林市和延安市城镇化增长速度仍远远高于生态效益改善速度。处于协调状态的县域,其生态效益和城镇化速度较为缓和,多分布在关中和陕南地区。

就总体而言,陕西省107个县域的土地利用效益与城镇化水平向着利好的方向发展,除生态效益外,土地利用各项效益及综合效益和城镇化水平相对协调,但是它们的发展速度并未实现理想上的完全同步,这与赵静蓉等[25]、席娟等[26]对城市土地利用效益与城市化耦合协调发展的研究结论不谋而合。陕西省各县域的城镇化多滞后于土地利用经济效益和社会效益,而超前于生态效益和综合效益。主要原因在于:

(1)工业化的快速发展在较大程度上提高了土地利用强度,使得单位土地面积的经济产出比较高,而城镇化水平提高较慢,从而滞后于经济和社会效益。本研究中分别有72个和65个县域的城镇化滞后于土地利用经济效益和社会效益,约占全省的67.29%和60.75%,特别是在“陕北要实现跨越式发展”的背景下,榆林市和延安市利用石油、煤矿、天然气等的资源优势,建设陕北能源化工基地,能源支柱产业不断壮大,同时其第一、二、三产业均有较大突破,2000—2016年榆林市和延安市的GDP分别从105.05亿元和130.63亿元增长到2 773.05亿元和1 082.91亿元,经济实现飞跃式发展,位居全省前列。但是,由于这些县市农业人口较多,城镇化水平较低,使得土地利用经济和社会效益提升速度快于城镇化。

(2)受GDP政绩考核体制影响,区域发展仅仅重视土地利用所带来的经济和社会效益,而忽视生态效益的改善。2007年、2008年、2011年、2012年陕西省环境污染治理投资的GDP占比均低于0.9%这一合理值,导致生态环境防治的财政支持不足[27],在一定程度上导致研究期间陕西省土地利用生态效益提升速度远低于经济和社会效益的增加速度,以及城镇化速度。因此,未来应继续支持农业高新技术的研发和推广利用项目,减轻土地的农业三废负荷; 提高环境污染治理投资占GDP 的比重,完善绿色GDP考核机制,实行差别化考核制度,建立环境保护问责机制。

(3)城镇化的快速发展,使得城镇人口持续增加,对住房、交通、基础设施等建设用地的需求不断增加,城市地域的外延平面式扩张,而这种扩张方式导致城市土地利用数量不断增加,但土地利用方式较为粗放,土地利用综合效益并未得到有效提升。如西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川市及渭南市等县区的城镇化发展速度明显快于土地利用经济和社会效益。这也印证了国内诸多学者所提出的中国城市化过度注重发展速度,而忽视发展质量的现实问题[6,28]。

2000—2016年陕西省土地利用各项效益均呈上升趋势,其中经济效益上升最快。各县域城镇化水平总体均有所提高,空间差异明显。除生态效益外,全省各县区的经济、社会和综合效益与城镇化协调性总体较好,呈现正的空间相关性,二者发展速度存在差异。城镇化与经济效益、社会效益和综合效益协调性分布相对一致,其中较高区域主要在全省北部,较低区域在陕西省西南部集聚分布; 与生态效益协调性较高区域零星分布在陕西省西南部,较低区域集中分布在全省西北部。工业化和城镇化的快速发展和重经济、轻生态的GDP政绩考核体制是影响城镇化与土地利用效益发展不同步的主要原因。

本研究以县域为评价单元,构建了县域土地利用效益水平评价指标体系,在此基础上,运用改进TOPSIS法、GIS空间数据分析技术,既分析了各项效益(如经济、社会、生态等效益)分别与城镇化的协调性,也通过土地利用效益与城镇化率的增长速度识别出了协调类型,这与以往研究单纯分析土地利用综合效益与城镇化水平的协调耦合程度[26,29]相比,是一种新的尝试。城镇化和土地利用效益处于动态变化中,采用其增长率来评价其协调性,能够明晰识别出土地利用各项效益与城镇化发展的不平衡性及其空间异质性,对同类研究也具有一定的参考价值和借鉴意义。

城镇化是社会生产力变革中在空间地域上人口由农村向城市迁移的过程,也是农村经济向城市经济转变的过程[30],但是,本研究中的城镇化仅考虑了人口城镇化,未能将土地城镇化和经济城镇化等纳入城镇化测度体系,未来研究可尝试基于新型城镇化视角,对土地利用效益与城镇化的时空协调性关系进行更深层次的探究。